スギ スギ(@sugitabe)です。です。

昨日のエントリーを踏まえると、私が受ける質問への立ち会い方にも変化があるなと感じます。

漠然と「質問」とは書きましたが、仕事のことであったり恋愛のことであったり、はたまた人生観であったり。

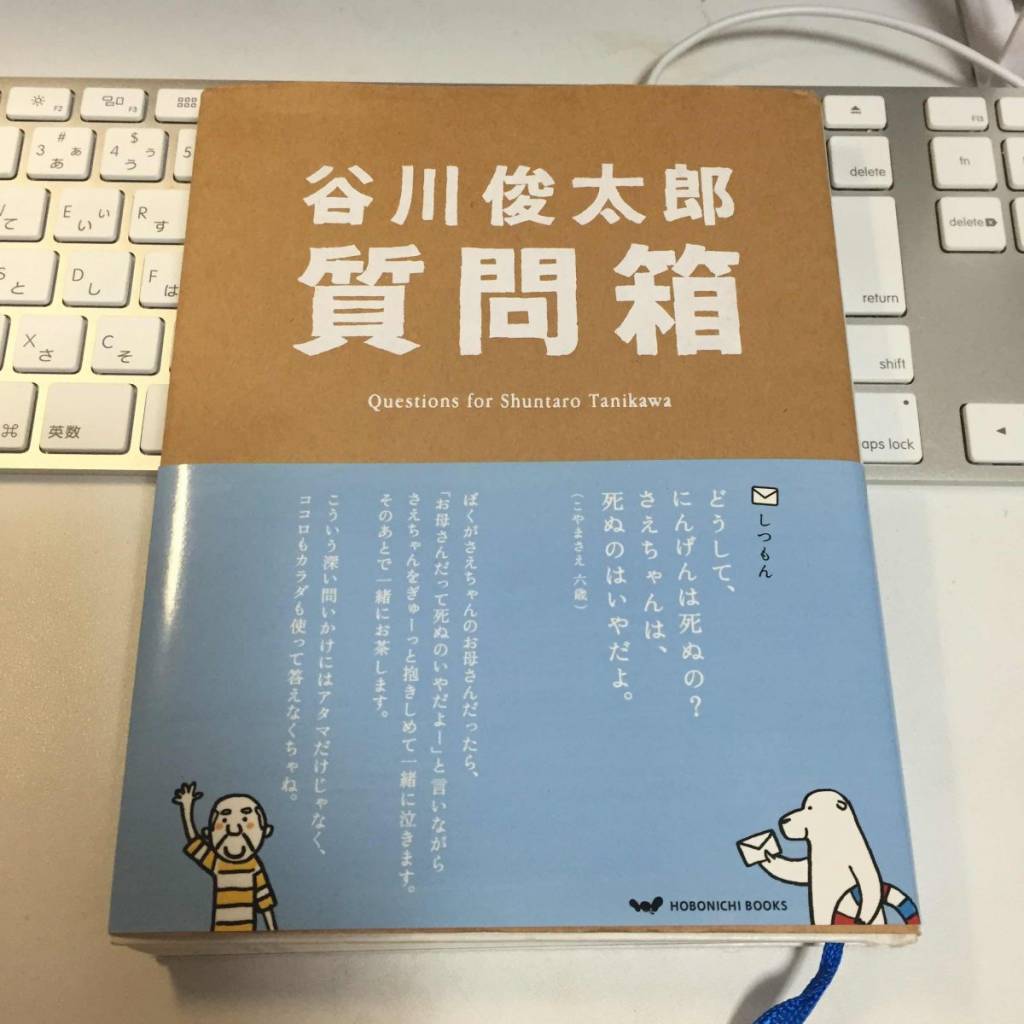

「質問」をしてくる方は、「悩みを解消したい」のか、それとも「問題を解決したい」のかでその伝え方や伝わりかたがまったく異なるのは、まさしくジェーン・スーさんの述べるとおりなのですが、では以前に書評で紹介した「谷川俊太郎質問箱」における詩人・谷川俊太郎さんの回答はどのようなスタンスなのか、ここにもまたひとつの答えがありました。

「答えがない」というのも答えである

どうしても「質問」に対しては回答したり、アドバイスをしなくてはいけないと思いがちになるけれども、本当はそれはスタンスとしては微妙で、自分の経験やノウハウを超えるような事までをアプローチするのはよくないんですよね。

だって、自分が親身になって気にかけることの回答として、ぼんやりした知識を持ち出すのは相手にとっても失礼だし、なにより回答する自身にも何も残らないから。

だったら、「わからない」ものは「わからない」というのもひとつ。

しかし「わからない」と「答えがない」というのは、また異なったニュアンスを持ち合わせます。

「答えがない」というのは、人間ひとりの人生ではとうてい届かない場所にある達観した世界にあるものかもしれないし、いくら勉強しても学問では教えてくれないことであるからかもしれないですよね。

そうなると、詩人・谷川俊太郎さんの「谷川俊太郎質問箱」にまとめられた質問の回答は、質問者にだけではなくて、回答者にも、ひいてはすべての読者にきもちよく響く回答の数々なんですよね。

だから詩人の回答には、説得力を超えた力がある

詩人はことばを生みだすプロフェッショナルです。

人生のなぜ?に対して、詩人がつむぐことばはすべての問いに明確明瞭な答えを導き出すことはなく、むしろ生きるための元気を分けてくれる、そんな背中をそっと押してくれるようなちからがあります。

この本の書評に私は別のところで「娘に渡したい1冊」と書きました。

それは、「世の中にはことばでは伝わらないけど、伝わることもあるんだよ」ということを伝えたかったから。

40歳を目前にして、30代半ばで購入したこの本はいまだに大切な一冊です。